(学生通讯员 吉莉)12月19日下午,第四十一期“邺架轩读书沙龙”在邺架轩阅读体验书店及线上直播平台同步举行。纽约大学比较文学系、东亚研究系教授张旭东与清华大学写作与沟通教学中心教师李轶男围绕《杂文的自觉——鲁迅文学的“第二次诞生”(1924-1927)》一书(以下简称《杂文的自觉》)展开对话,分享鲁迅文学在1924-1927年间如何以“杂文的自觉”为标志从而“成为自己”,以及在当今时代继续研究和阅读鲁迅文学的意义。清华大学国家大学生文化素质教育基地副主任邓耿担任主持。

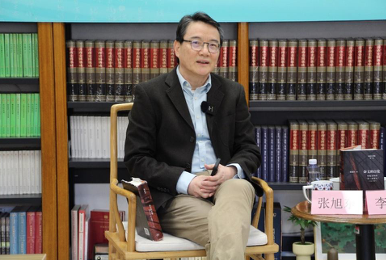

嘉宾张旭东(左)与李轶男(右)对谈

张旭东指出,《杂文的自觉》面向不只于专业学者,任何喜爱鲁迅和文学的读者都可以阅读。在当代,鲁迅依然有榜样的力量,体现在很多方面,一是在“怎么写”的意义上,鲁迅文学整体上是在无路可走的地方走出的一条路;二是如杂文等散落在生活碎片里的文字包含着中国文学的精华,鲁迅的杂文用最具冒险性、实验性的文字,与存在的危机、疑惑和绝望等捆绑,从“无”里攫取“有”,黑暗、虚无、绝望、窒息、死亡、停滞都被鲁迅的文字完整地吸收在他的句法、意象、风格里。

嘉宾张旭东发言

李轶男以普通读者、青年研究者、清华教师的三重身份分享读书感悟,认为此书卷帙繁厚、对鲁迅杂文深入剖析。读者可以对读《鲁迅全集》加深阅读体验,还可以从编年的写作形式中了解1924-1927四年间鲁迅的写作和生活面貌。同时,李轶男就碎片化的鲁迅形象、鲁迅与其写作的关系以及《杂文的自觉》一书的灵感来源发问。张旭东对此解释,标签化、碎片化的鲁迅形象也可以是打开全面研究的出发点,真正理解鲁迅必须经过深度阅读,广泛、无边界的阅读也是必要的,可以为写作提供灵感。

嘉宾李轶男发言

张旭东指出,鲁迅的文字还包含应对外界可能攻击的预防姿态,诸多因素造成鲁迅杂文写作的一种内部的力学构造。关于鲁迅和写作的关系,张旭东认为可以从存在的政治本体论和存在的诗,这样二重一体的结构来理解,鲁迅爱命运,爱自己存在的状态,并将此在语言文字的世界里变成了存在的诗。

主持人邓耿与对谈嘉宾

活动现场气氛活跃,听众就如何阅读《杂文的自觉》以及“鲁迅三部曲”安排等问题与嘉宾展开探讨与交流。

嘉宾介绍

张旭东,纽约大学比较文学系、东亚研究系教授,国际批评理论中心主任。代表性著作包括《幻想的秩序》、《改革时代的中国现代主义》、《全球化时代的文化认同:西方普遍主义话语的历史反思》和《批判的文学史》等。

李轶男,清华大学写作与沟通教学中心教师,副主任。北京大学文学博士,主要研究方向为批评理论、当代文化思想。近年发表及翻译通识教育、影视研究、理论研究文章多篇。

主题书简介

本书为张旭东“鲁迅三部曲”首卷,分析鲁迅文学在1924—1927年间如何以“杂文的自觉”为标志从而“成为自己”。作者表明,此期间鲁迅文学所面对的空前的外部挑战和内部压力,带来一系列深刻且不可逆的风格史及文学原理意义上的选择、决定和突变。有必要在新文学和近代世界文学的历史与价值论范畴,在“艺术的终结”的哲学命题层面,去分析和把握杂文这一高于“纯文学”建制及其意识形态的文体实验与风格运动。

这种鲁迅文学内部阐释的“中间突破”,在第二卷对鲁迅“上海时期”(1927—1936)文字的“批判的文献学”考察中打开历史纵深,并在“杂文的自由”标题下呈现更宽广的社会政治视野及更复杂的现实与其表象之间的批判性叙事性关系。鲁迅的短篇小说、散文诗和自叙文创作,将在第三卷“启蒙与新文学的造型艺术”中专门分析。

供稿:国家大学生文化素质教育基地