邺架轩读书沙龙第七期举行 彼得·沃森与译者胡翠娥共话思想史

(学生通讯员 张希琛) 2018年5月9日晚上,邺架轩书店迎来了第七期“邺架轩读书沙龙”。作为首次以全英文形式举办的沙龙,本期沙龙邀请到了英国思想史学者彼得•沃森与南开大学胡翠娥教授,分别以作者与译者的身份对谈《思想史:从火到弗洛伊德》。

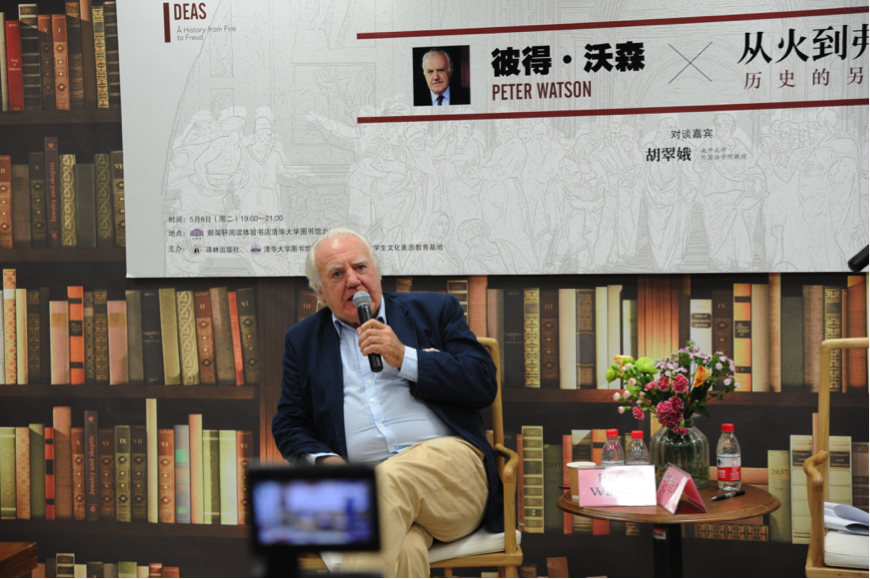

彼得·沃森

彼得•沃森以“思想如何能够塑造历史”为主题展开演讲。他谈到三个问题:思想是如何吸引他的?什么是思想史?以及,思想史与政治史有何关联?在沃森眼中,思想史绝非是抽象或干瘪枯燥的。而正因为思想能够摆脱常规历史日期的限定,对于思想史的关注也鼓励着人们去以新的方式思考历史。

许多人将思想史看作是一个由观点、时期抑或定理组成的三元体系,这也启发了沃森提出了他认为的历史三大思想,即灵魂、实验和欧洲。由于人对不朽灵魂的渴望是自然的,因而其在历史长河中一直以某种形式持续存在,并且推动了各种各样宗教的产生及延续。而实验,其不仅仅是一种科学的方法,更使得掌握了这一能力的人不再盲从于权威。最后,是什么使得欧洲在中世纪之后走到了伊斯兰、印度及中国这些东方文明的前面?这其中,东方自身的“暂时混乱”、西方资产阶级的产生及兴起使得欧洲逐渐超越东方,乃至今日西方在各个领域的发明都主导着整个世界。

沃森也谈及了对中国当下发展的想法。中国已经轰轰烈烈地步入了现代世界,并且在可再生能源、某些医疗领域都处在世界领先地位。然而如果以诺贝尔奖作为考量标准,仍有很长的路要走。据他了解,在中国,简短精炼的书籍更受欢迎,但是想要在任何领域具有创造性,除了精通细节之外别无选择。这就是为什么这本大部头的书不是思想史的简要概括:它旨在通过一定水平的知识来帮助读者在他们选择的领域创造性地进行工作。

胡翠娥教授

胡翠娥教授从本书的翻译者及最早一批读者的角度对书籍中深邃且极具启发性的思考给予了赞扬。她表示,本书从牛顿之理性科研与其对炼金术的痴迷这一看似矛盾的历史一隅开始,记叙了从远古智人、宗教诞生、文艺复兴,到工业革命、现代科技每个阶段在人类思想史长河中的发展,进而引发读者去思考思想本身的意义及其与文明的关联。

沃森与胡翠娥也进行了对谈交流。沃森谈到,在翻译过程中诗歌往往失去了其精华本身;同时就原文细节而言,翻译也无法做到完全的传递。胡翠娥同意沃森的看法,她将译者看作是文化的传递者,因而在翻译时力图最接近沃森本身想传达的内容。胡翠娥赞扬本书内容之丰富、描绘之生动。沃森希望读者能够记住,在人类历史长河当中,有许多除了宏大思想之外的其他思想,也帮助推动了历史的发展。胡翠娥援引了书中的一句话:“思想生活是非常脆弱的。很容易被毁灭或丢弃”。沃森认为在今天大学便是捍卫思想的关键,作为现代国家最重要的学术机构,大学应当成为知识、想象力及自由的守护者。

观众提问

在观众互动环节,现场同学就撰写本书过程中的困难、书中思想的选择,灵魂、实验、欧洲这三大思想的关联性,历史应当如何呈现真实,为什么以“火”和“弗洛伊德”作为思想起始点,以及如何从历史视角看待数字科技发明等问题与彼得•沃森及胡翠娥教授展开了深入交流。

(供稿:清华大学国家大学生文化素质教育基地)